全3412文字

「止まらない本離れ」「街から本屋が消える」……。暗い話が目立つ出版業界だが、そんな“衰退論”を覆そうとする人々がいる。顧客が本に出合う場を変え、出合い方を変え、出合う意味までも根本から考え直す。そこには他業界にとっても価値がある、人口減時代に生き残るマーケティングのヒントがある。

新型コロナウイルスの感染拡大による影響で、本に関するイベントの多くが中止や延期に追い込まれている。このコラムでも紹介した「二子玉川 本屋博」や「本屋さん、あつまる。」のような本の販売イベントが難しくなっているのは言うまでもなく、教育・研究界でも重要なシンポジウムや行事が次々とキャンセルになっている。家に1人でいても本を読むことはできるが、本の情報を伝え合う機会がなければ、出版業界は先細っていくばかりだ。

>>関連記事 書店なき渋谷パルコに集った「本屋さん」 教養より親密さの時代

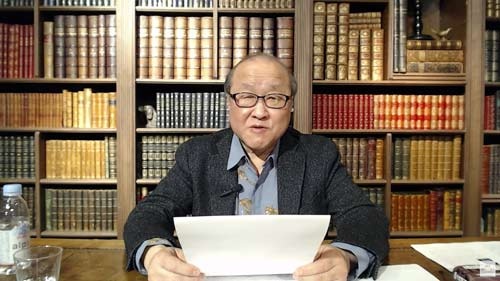

そんな懸念が色濃くなる今年3月28日、新型コロナにより中止となったとあるイベントが、YouTubeに場を移して実施された。日本におけるロシア・東欧文学研究の第一人者として知られ、今年3月に東京大学を定年退職した、沼野充義氏(当時、教授)の最終講義だ。

その内容は、19世紀ロシアを代表する作家アントン・チェーホフのサハリン旅行を中心に取り上げ、村上春樹や大江健三郎といった日本人作家にも言及しながら、作家のキャリアと風土・民族の関係を幅広く語るというもの。YouTube上でのライブ配信だったため、後半では視聴者の質問も受け付けた。

ライブ配信の視聴者数は2500人以上。YouTube上に残されたアーカイブ動画は4月末までに3万回近く再生された。結果的に、大学で行う通常の最終講義よりも多くの人々に届くことになった。

3月28日にYouTube上で配信された沼野充義氏の最終講義の様子

書評を軸にコミュニティー育てる

この最終講義を配信したのは、大学でも出版社でも書店でもない。書評ウェブサイト「ALL REVIEWS」だ。従来YouTubeの「ALL REVIEWS公式チャンネル」で動画配信を続けてきた同サイトに、NHK Eテレ「100分de名著」のプロデューサー秋満吉彦氏が企画を持ち込んだ。その背景には、出版業界の既存のステークホルダーから独立して、書評を軸としたコミュニティーを育ててきたALL REVIEWSへの信頼があった。

ALL REVIEWSは小説から実用書まで、様々な本の書評が無料で読めるウェブサイトだ。2017年7月に開始し、1日3~5本のペースで書評を公開し続けてきた。書評記事の著者は合わせて120人あまりで、現在の記事数はおよそ4000本に上る。

一見すると、ALL REVIEWSは出版社などが販促を兼ねて運営するウェブ媒体のようにも見える。しかし運営体制やビジネスモデルにおいて、このサイトは通常のウェブ媒体と大きく異なっている。第1の違いは、ここで読める記事の多くは過去に新聞や雑誌などに発表された書評を再録したものだという点。そして第2に、運営はALL REVIEWSの運営元・ノエマ(鹿島茂事務所)の由井緑郎氏が1人で担っており、100人ほどのボランティアの力を借りて初めて成り立つという点だ。

「多くの媒体で書評を書いてきたが、果たして書評は本の売り上げにつながっているのだろうかと、虚しい気分を覚えることがあった」

そう話すのは、ALL REVIEWSの主宰である鹿島茂氏だ。フランス文学の研究者で元明治大学教授の鹿島氏は評論家、書評家としても知られ、新聞や週刊誌の書評コーナーを担当してきた。専門的な内容に偏らず、あくまで一般的な読者を対象として本の魅力をひもとくことを信条としてきた。

しかし、そうした定期刊行物に載る書評の大部分は、書評集などにまとめられることなく埋もれてしまう。本が出版されてから書評が発表されるまでにはタイムラグがあり、その間に本が書店から取次へと返品されてしまうケースもある。書評家の鹿島氏ですら、書評の存在意義を疑ってしまうことがあったという。

"本" - Google ニュース

May 14, 2020 at 03:00AM

https://ift.tt/3dCWkOM

「本を再び耐久消費財に」 読者と作る書評サイトの挑戦 - 日経ビジネス電子版

"本" - Google ニュース

https://ift.tt/2sW4orS

Shoes Man Tutorial

Pos News Update

Meme Update

Korean Entertainment News

Japan News Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "「本を再び耐久消費財に」 読者と作る書評サイトの挑戦 - 日経ビジネス電子版"

Post a Comment